12(第7/7页)

奥古斯塔斯:“你可能需要休息一下。”

我:“我没事。”

奥古斯塔斯:“好吧。”停了一下,“你在想什么?”

我:“想你。”

奥古斯塔斯:“想我什么?”

我:“我不知道更爱什么,/是回肠荡气呢/还是藏而不露,/是乌鸫的婉转啼鸣/还是之后唯余寂静。”

奥古斯塔斯:“老天,你真性感。”

我:“我们可以到你房间去。”

奥古斯塔斯:“这主意还不算太坏。”

我们一起挤进小得可怜的电梯,电梯里每个平面,包括地板上,都镶了镜子。我们得从里面用力把门拉上,然后这老掉牙的机器才吭哧吭哧地缓缓升向二楼。我很累,浑身是汗,隐隐担心我不论是看相还是气味都好不到哪儿去,但我还是在电梯里吻了他。然后,他抬起头来,指着镜子说:“看,无穷无尽的海蓁。”

“有些无穷比别的无穷更大。”我故意模仿范·豪滕,拖长腔调慢吞吞地说。

“真是个浑蛋加小丑。”奥古斯塔斯说。电梯爬上二楼简直花了一辈子那么久,最后它终于抖动一下,停住了。奥古斯塔斯推开镶着镜子的电梯门,刚推到一半,他突然痛苦地全身一紧,一下子没抓住门。

“你没事吧?”我问。

一秒钟之后,他说:“哦,没事,门太重了,我猜。”他又推了一次,把门打开,很自然地让我先走出去,但我不知道出了电梯该往哪个方向走,于是我站在电梯门口没动,他也站在那儿不动,脸孔仍然有些扭曲。我又问道:“没事吧?”

“只不过缺乏锻炼,海蓁·格蕾丝。什么事也没有。”

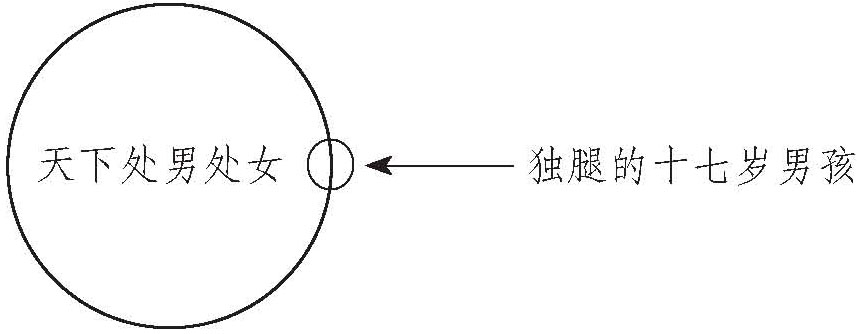

我们就那样站在走廊里,他不领我去他的房间,我也不知道他的房间怎么走。就这样僵持了一会儿,我开始觉得他是在想法子避免跟我亲热。我觉得自己刚才压根就不该提出这个建议,太不淑女了,所以让奥古斯塔斯·沃特斯觉得反感了。他站在那儿眼睛一眨也不眨地看着我,一定是在想办法从眼下这种局面里礼貌地脱身。然后,不知过了多久,他开口说:“在我膝盖上方,它就是……有点变细了,然后就是……皮肤,有一道可怕的伤痕,但看上去就像……”

“什么?”

“我的腿,”他说,“只是想让你有所准备,以免,我是说,以免你看到什么……”

“哦,别自以为是啦。”我说着,上前两步吻住他,狠狠地把他按在墙上。我吻个不停,他则伸手去摸房间钥匙。

我们爬到床上,我的自由多少受到氧气瓶的限制,但并不妨碍我在他上面,脱了他的衬衫。我品尝他锁骨下方皮肤上微汗的滋味,对着他的皮肤悄声低语:“奥古斯塔斯·沃特斯,我爱你。”听到我这么说,他的身体放松下来。他伸手想把我的T恤扯下来,但却跟氧气管缠到了一起,我笑起来。

“你每天是怎么做到的?”看着我把T恤从氧气管上解开,他忍不住问。我突然很白痴地想到:我的底裤是粉红色的,和紫色的文胸不搭。其实男孩子哪里会注意这些嘛。我爬到被子里,把牛仔裤和袜子踢到外面,然后望着暖被像波浪一样起舞,在波浪下面,奥古斯塔斯先脱了牛仔裤,然后取下假肢。

我们俩并肩仰面躺着,一切都藏在被子里。一秒钟过后,我伸手摸到他的大腿,让手慢慢滑下去,来到他截肢的地方,覆盖着伤疤的粗糙皮肤。我的手握住他的残肢,仅一秒,他躲了一下。“疼吗?”我问。

“不疼。”

他翻身成侧躺,吻了我。“你真是英俊性感。”我说,我的手还在他腿上。

“我开始怀疑你对截肢有恋物癖了。”他一边吻着我一边含糊地说。我笑起来。

“我对奥古斯塔斯·沃特斯依恋成癖。”我说。

这整件事情跟我之前想象的恰好相反:缓慢,耐心,安静,既不特别痛,也没让人欲仙欲死。套套方面出了不少问题,我也没看得特别清楚。床头板没坏,也没有尖叫声。老实说,这很可能是我们俩在一起最长一次没有说话的时间了。

只有一件事在意料之内:事后,我把脸贴在奥古斯塔斯的胸膛上,听着他的心跳,奥古斯塔斯说:“海蓁·格蕾丝,我实实在在地睁不开眼睛了。”

“实实在在这词用错了。”我说。

“没。”他说,“太——累——了。”

他把脸转向另一边,我的耳朵贴在他胸口,听着他的肺逐渐安稳下来,进入睡眠节奏。过了一会儿,我起身穿好衣服,找到费罗素夫酒店提供的文具,给他写了一封情书:

亲爱的奥古斯塔斯:

你的

海蓁·格蕾丝

[1] 指圣奥古斯丁(354—430),古罗马帝国时期著名的神学家、哲学家,《忏悔录》的作者。他的母亲对他影响极大。

[2] 勒内·弗朗索瓦·吉兰·马格里特(René François Ghislain Magritte,1898—1967),比利时的超现实主义画家。

[3] 英语中,地位高贵者如女王、教皇等常用“我们”自称,有点像汉语里皇帝自称“寡人”。据说起源是教皇总是代表“上帝和我”说话,故称“我们”;也有说法认为国王、女王等都是代表全国臣民说话,故称“我们”。

[4] 康托(Georg Cantor,1845—1918),德国数学家,集合论的创立人。