第八章 英雄的诞生(第11/11页)

沿着这条路追嘛。

不幸的是——上当了。

我说过,马占山的撤军是有很多道道的。

除了爱掏人老窝外,他还喜欢布疑阵,留伏兵。

扔大烟枪的那个方向,与他撤退的方向正好相反,而且早已撒下大网。

可惜“小多门”并不清楚这一点。他倒是知道临时指挥所被马占山端掉的事,不过他机械地认为,这应该与他毫不相干。

我是兵强马壮的前锋,不是兵力空虚的大本营,怕什么呀。

考虑到马占山的脑袋只有一颗,且属于不可再生资源,他甚至拒绝了其他部队的配合,自己带着骑兵就撵了上去。

话说“小多门”带着骑兵紧赶慢赶,总算追上了,不过不是马占山本人,而是他麾下的骑兵团。

骑兵团走得很慢,而且似乎还带着辎重,怎么看都不像一支担任断后任务的轻装部队。

“小多门”感到很意外。

都说马占山的部队厉害,我看也就这样吧。要是师团长早点重用我,小小江桥哪用得着打到现在。

“小多门”的参谋长显然要更机警一些,立即提醒他,路边有很多芦苇丛——听说马占山极善用兵,要是在这里藏一支伏兵的话,我们就麻烦了。

“小多门”深以为然,命令部队停止前进,指挥机枪手对芦苇丛进行扫射。

打了一会儿,里面什么动静也没有。

真是多虑了。此时“小多门”倒真有些瞧不起那个把整个师团弄得一筹莫展的马占山了。

他的心情仿佛当年华容道上的曹丞相——吾不笑别人,单笑周瑜无谋,诸葛亮少智。若是吾用兵之时,预先在这里伏下一军,如之奈何?

这个既无谋又少智的马占山,究竟有什么可怕的呢?

“小多门”挥队继续向骑兵团追去。这个刚刚在省城里过足瘾的杀人狂,准备再次完成对中国军队的屠杀。

在日军骑兵的先头部队过去后,芦苇丛忽然响起冲锋号,并且一下子冒出许多人,一个个赤膊上阵,怒目而视。

不是已经火力侦察过了吗?

关东军的骑兵部队没有在黑龙江作战的经验,他们不知道路边的芦苇丛又深又密,仅仅近距离地搜索或是扫射一下,犹如隔靴搔痒,根本奈何不了真正的伏兵。

芦苇丛的伏兵并不是黑龙江省正规部队,这是两支地方武装,你要说他们以前是土匪也可以。不过,在马占山刚刚来到省城就任时,他们就来报到了,而且打鬼子的积极性很高。

对于马占山来说,只要你跟着我抗日,不管以前出身如何,是贵是贱,都是好同志。

当天便发给他们成捆成箱的步枪和子弹。

寸功未立,就给了这么多好东西,两兄弟顿时被感动得不知说什么才好,表示一定听从马主席的调遣,到江桥第一线去打鬼子。

马占山却另有考虑:你们回去加紧操练,日后自有可用之处。

现在这两颗棋子果然都给用上了。

游击队和正规军的打法不一样,主要用具也不同。他们手里大刀长矛一样不缺,虽然不如枪炮威风,对付起骑兵来却是正好。

劈脑门!削眼仁!砍马腿!掏耳朵!

刚才还不可一世的日军骑兵马上就意识到自己遇上了克星。遇上这种不讲道理的打法,马第一个遭殃,兵第二个完蛋。

正面马占山的骑兵也多了起来,不是骑兵团,而是骑兵旅。

这里离省城有六十里路,而且旁边没有任何援兵。

“小多门”终于体会到了“叫天天不应,叫地地不灵”是什么意思。

骑兵被围,对日军前敌总指挥多门来说,是一个很意外也很沉重的打击。

“小多门”及其所统率的骑兵一个不少,全挂了!

这些杀人狂最终为自己在省城的禽兽作为付出了代价。

以牙还牙,以血还血,你敢杀我伤兵,我就敢灭你“弟弟”。马占山做人的准则一向如此,丝毫没有半点商量的余地。

老多门则对挂了的“小多门”痛惜不已:让你找马占山,你却和阎罗王唠嗑套近乎去了。

“小多门”临死前捡到的那些物品还是发挥了一点作用。

日军又把它们交上来,多门召集熟悉马占山的特务汉奸一鉴定,这些“专家”一致确认,这些都是马占山日常必备用具。

和“小多门”比起来,老多门的思维能力无疑要缜密得多。一想,明白了。

马占山肯定死了。

你想,一个三军主帅,用的手杖和烟枪就算再累赘,那也是心爱之物,少说也得有几个卫兵给他扛着,哪里会随随便便就扔掉。

只有一种解释:物的主人已死,考虑到既非金,也非银,就没人愿意再留着它们了。

多门对自己的这种推理深信不疑,随之便命令鸣金收兵,以穷寇莫追为由把其他几路追兵也都收了回去。

没几天,活蹦乱跳、如假包换的马占山便又在海伦露面了,这让多门闹了个大红脸。

随着马占山率部撤出齐齐哈尔,江桥抗战落下帷幕。此战,中国军队可以说是虽败犹荣,日军却遭遇到了九一八以来最惨重的伤亡。

值得一提的是,在江桥一战中,日军除战死战伤以外,冻死冻伤的也占相当比例。

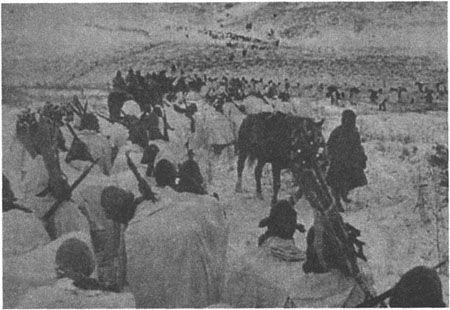

关东军在江桥之战中被大量冻死冻伤

原因在于日军缺乏御寒装备。

江桥抗战以前,仙台师团在东北基本上没打过什么像样的仗。他们原本以为,黑龙江守军也同样不堪一击,“天兵”一到,立即会四散奔逃,所以根本就没打算要在黑龙江省过冬。

没想到此东北军非彼东北军。花了将近两个月的时间,从秋天打到冬天,援兵换了一茬又一茬,愣是没能把马占山怎么样。

这样一来后勤补给就跟不上了。

日本人打仗,一个重要的死穴就是不重视后勤保障。

在当时的日本部队中,有一句流行语,叫做:辎重兵倘能作战,则铁树也能增加军费(增拨军费为日军最关心话题,故有此说)。在诸兵种里面,辎重兵也就是后勤部队是没什么地位可言的。

在精神原子弹的刺激下,人人都想当前锋去射门,没有谁愿意做不得分的后卫。

其实早在甲午战争的时候,日本就没少吃后勤不继的亏,死了将近两万人,但十之八九都不是被清军干死的,而是病死、饿死、冻死的。

在这方面,日本人的记性实在很差。

到进入齐齐哈尔之前,当地已是冰天雪地,气温降到零下二十摄氏度,这种气候下的野外作战,别说打仗,就是散散步都会被冻趴下一大片。

东北的气候,竟然比马占山的部队还要凶猛,这也是多门不敢继续穷追的一个重要原因。