灵谷烦冤应夜哭 天阴雨湿隔天涯激流中的曾昭燏(第5/5页)

曾昭燏有几个兄妹去了中国台湾,她配合南京军区政治部,参与电台的向台湾同胞喊话,开展攻心战……1958年7月18日,毛泽东作出炮击金门的指示。8月中旬福建前线万炮齐发,轰击金门。曾昭燏写诗:

重洋制敌古今稀,运筹帷幄费苦思。

系得瘟神留海角,东风一着见高棋。

台海那边的金门前线,亲临指挥的就是曾昭燏的表哥台湾“国防部长”俞大维。俞大维的母亲曾广姗是曾国潢的孙女。俞大维是留学哈佛的博士,抗战时是国府兵工署署长,曾昭燏在1940年9月16日的中秋日记有记:与俞大维夫妇及兵工署等三十余人同至龙泉镇,大家聚于傅斯年、俞大綵家,共度“中秋大会”,下午众人散去,“四哥(大维)、六哥(俞大绂)、叔兄(昭抡)、涭妹(昭楣)等均留下”,“聚谈甚欢,四哥健谈特甚”。而今,台海那边,傅斯年墓木已拱,俞大维已为“人民公敌”。

在那个对农民起义高唱赞歌的年代,平定太平天国,攻下南京城的曾家自然是十恶不赦的历史罪人。作为曾国潢的曾孙女,曾昭燏时刻不忘洗清“罪恶”。她在《读李秀成自述手迹》中,有“一火金陵万屋墟,焚身犹欲救池鱼。百年心事分明在,试读名王自白书”“鸿毛岱岳须臾事,取舍分明是丈夫。寄语世人须着意,亲仇有界莫模糊”的诗句。

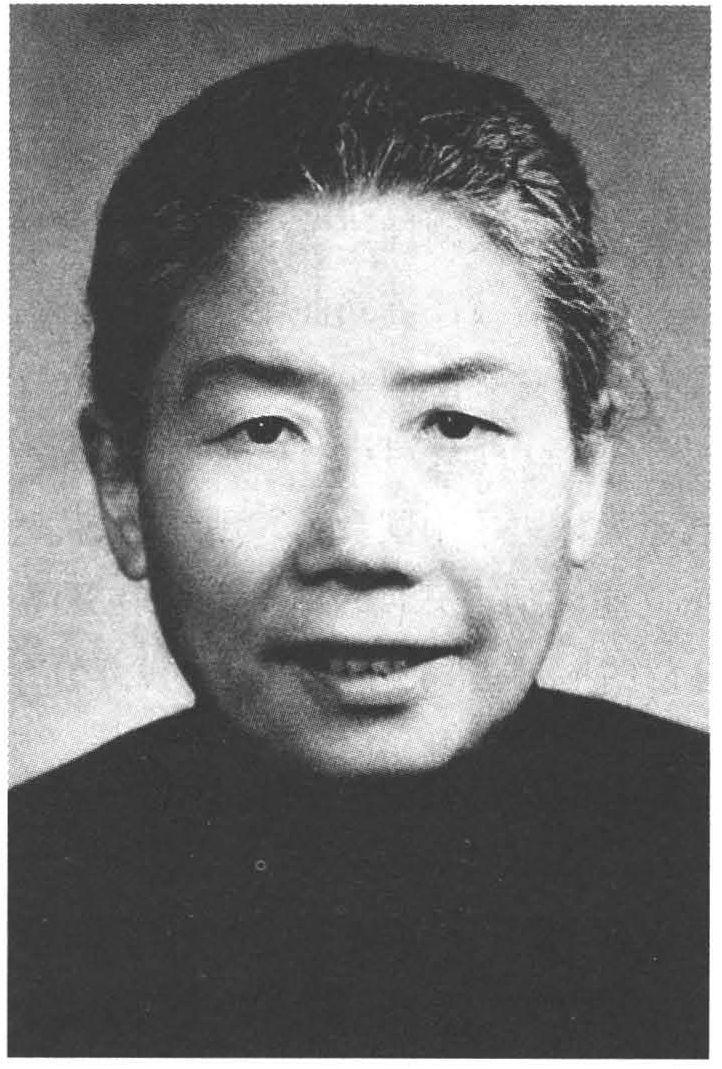

1963年的曾昭燏。

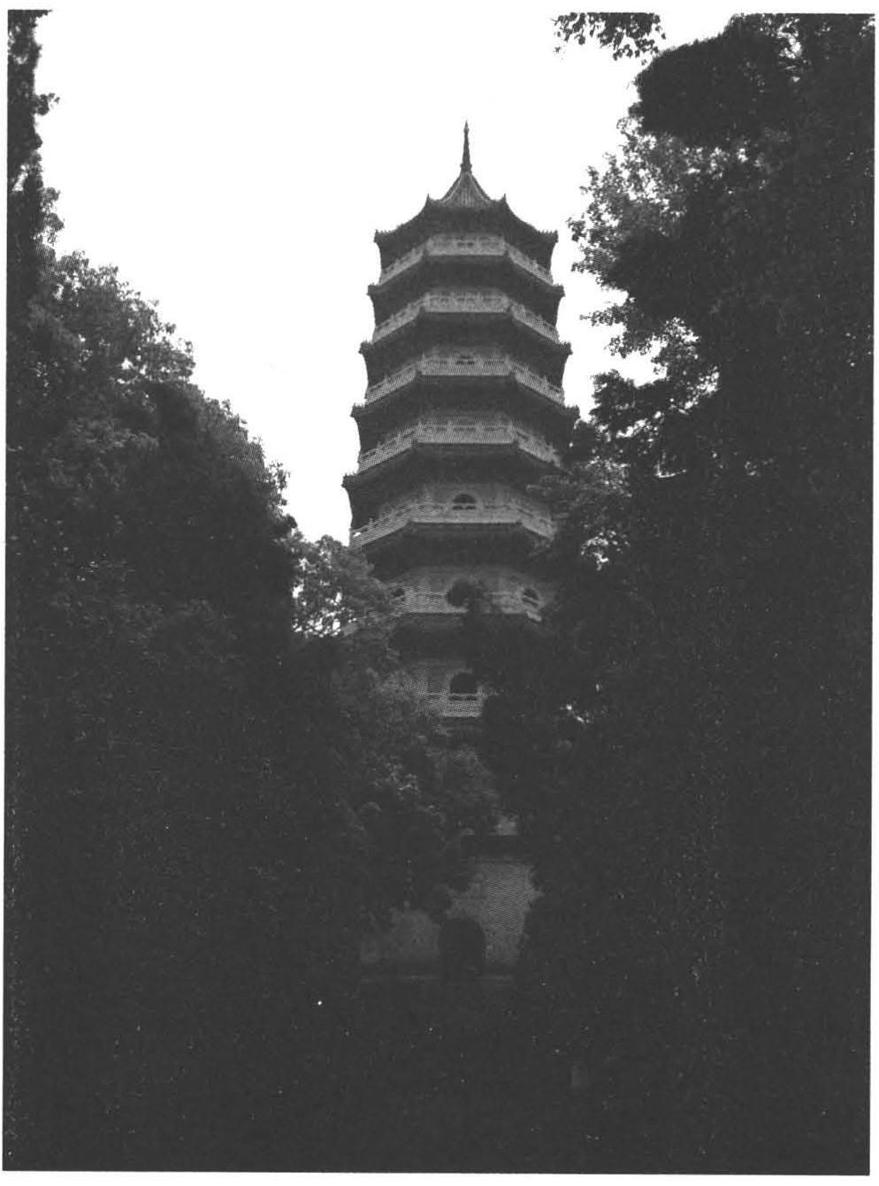

作为南京博物院院长、江苏省妇联及省社科联副主席、全国政协委员、全国人大代表,曾昭燏在领导运动的同时,也接受运动的冲击,使得她高度紧张,身心疲惫。1962年2月11日,她敬重的老师胡小石去世,精神上再受打击。曾昭燏为先生撰写了墓志铭。1964年,随着“四清”运动的来临,曾昭燏陷入莫名的恐惧,患了抑郁症,住进南京丁山疗养院接受医治。据中博院(后来的南京博物院)老职工尹焕章的女儿邓嘉嵋叙述,1964年夏天的一个晚上,曾昭燏叫尹焕章到她家的凉台上说话,她告诉老同事,自己藏着一个秘密:表哥俞大维到台湾前,把他家的地契房契都托付给了她。天长日久怎样处理始终心理很矛盾,后来就把它烧了。烧了又觉得很不妥。其时,俞大维任台湾“国防部长”。这件事在当时是件大事,藏着是个问题,烧了是更说不清的问题。在尹焕章看来,这是造成她患上忧郁症的重要原因。生病期间,尹焕章曾陪老领导在附近走走。一次陪她登上灵谷寺九层塔,在第七层时,曾昭燏将身体探出了栏杆外,尹焕章一把拉住她,说:“院长,这个玩笑可开不得!”这件事让尹焕章有一种不祥的预感。关于她弃世的先兆,有人在一篇文章中写道:“曾是九三学社成员,在民主党派的座谈务虚会上,大家都说‘形势大好’,曾昭燏突然来了一句说:‘我看你们都是佞臣。’这一下捅了马蜂窝了,大家群起质问曾昭燏:‘我们怎么是佞臣?’曾昭燏立即起身离开会场。”231964年12月初,她收到了第三届全国人民代表大会的代表证书。她对老同事凄然地说:“别再宽慰吧,我不行了。”12月22日,曾昭燏提出去散散心,她让南京博物院的小车送她在灵谷寺前。半个小时后,灵谷寺塔上,飘下一道身影。前一天,第三届全国人民代表大会正式开幕。

世上已无曾昭燏。

当年一起在英国留学,后来又一起在中博院与史语所考古组同事的夏鼐,在日记中写道:“今天收到宋伯胤同志来信说:曾昭燏院长于12月22日在灵谷寺塔自杀, 口袋中有遗书,说古物运台,自己有责任;隐匿湖南家中的地契,对于家庭成员中不满,实则这些事都已向组织交代过,自去年5月间入丁山医院守养,领导上很照顾,此次当由于神经错乱, 自绝于人民。事件发生后,南博即请示省委,决定不组织治丧会,不发讣告,由家属自行料理后事,院加襄助,当即火葬,尚未埋葬,此事向觉明教授知之,曾去电吊唁云。”24

今日灵谷塔。

1965年2月14日,陈寅恪听到曾昭燏的死讯,写了一首《乙巳元夕前二日,始闻南京博物院院长曾昭燏君逝世于灵谷寺追挽一律》诗,诗云:

论交三世旧通家,初见长安岁月赊。

何待济尼知道韫,未闻徐女配秦嘉。

高才短命人谁惜,白璧青蝇事可嗟。

灵谷烦冤应夜哭,天阴雨湿隔天涯。25

陈寅恪的母亲俞明诗是曾国藩第三子曾纪鸿之女曾广珊丈夫的妹妹,曾广珊的儿子俞大维,又娶陈寅恪的胞妹陈新午为妻。因由这几层关系,尽管曾陈二人不曾共事,但关系密切,1949年后仍“歌诗唱和,颇有交往”。至1963年年初,陈寅恪仍有诗《病中南京博物院长曾昭燏君过访话旧,并言将购海外新印〈李秀成供状〉,以诗纪之》。曾昭燏的死,是不堪外在压力的人格分裂所致。史家陈寅恪似早有预知。他在《元白诗笺证稿》中谈及历史上值世变之际,有这样一段话:“值此道德标准社会风习纷乱变易之时,此转移升降之士大夫阶级之人,有贤不肖拙巧之分别,而其贤者拙者常感受苦痛,终于消灭而后已。”

(本文照片由李光谟、李在中、岱峻提供,及采自南京博物院网站。)