第四章 铁(第14/20页)

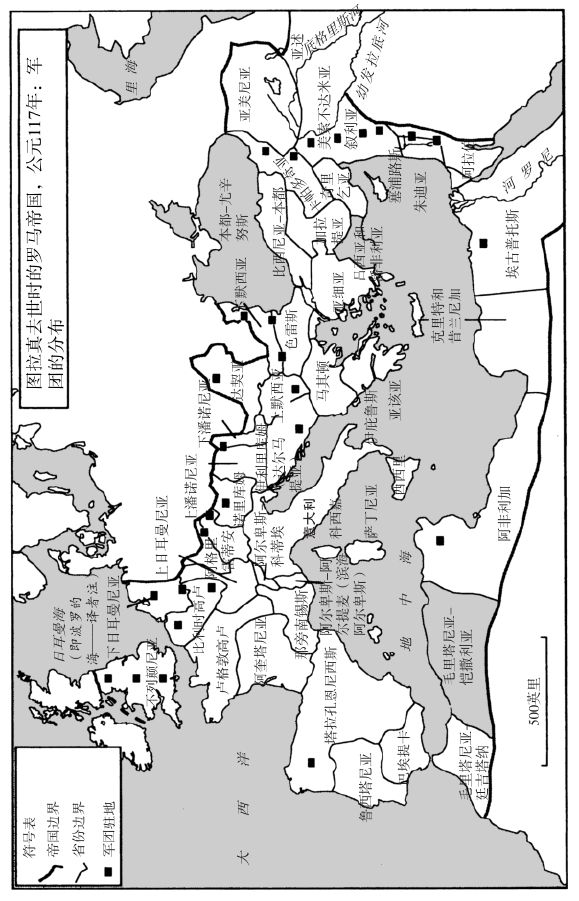

无论如何,罗马的边境要塞和中国的长城一样,是客观存在的事实。中国人明白,建筑固定的防御工事本身并不能保证安全,同时还须佐以“前进”的政策,如唐朝进攻准噶尔和清朝挥师大草原;这两个朝代之间的历代汉人王朝没有推行这一政策或试图推行却不成功,这并不说明建造长城徒劳无功,因为长城标出了历代中国政府都试图维护的文化区的界线。同样,有些现代学者回过头去看历史,否认罗马人建造堡垒是为帝国真正的战略目标服务的,其实是绊在了堡垒的细节上。很有可能,在奥古斯都之后的两个世纪中,帝国依靠部署在各地的军团的力量通过间接的手段维持安全。爱德华·勒特韦克就持这种观点。他提出,仍在进行扩张战争的尤里乌斯—克劳狄乌斯制度下的罗马人采取的政策是把军团作为防御的最终保障,第一道防线由新收服的民族代为把守,如在北部希腊、小亚细亚和非洲的民族;而在义子皇帝统治时期,军团则部署在边界地区守卫要塞,当时要塞已成为外敌需要突破的首要障碍。他说,和平时期军团会撤离边界;一旦发生危机,就会集中到危机地点去打击敌人。对他的观点提出了各种反驳意见,有的说罗马人在受到敌人挑战的边界上继续维持了扩张的态势,特别是对帕提亚和波斯;还有的说罗马军队主要注意的是地方性的动乱,那些动乱的根源在于当地的土匪行为或海盗行为,还有游牧民族转移牧场时的混乱无序。

尽管如此,大家一致同意,自3世纪起,由于西面人口压力的增加和东面与波斯作战可能性的上升,军团和边境要塞确定无疑地成为一体。罗马对边界做了合理化的调整,于270年放弃了多瑙河边的达契亚省,对莱茵河一线也做了调整。罗马人放弃的地区还包括尼罗河下游,对于那里的努米底亚人,罗马人和过去的法老一样束手无策;298年,罗马又撤出了非洲毛里塔尼亚的部分土地。然而,在较短的边界线上,军团在下一个世纪中仍然作战不停,罗马的战略核心就是要保护由边界要塞所确定的内地领土的完整。既然如此,如下的论点当可站得住脚:从公元前1世纪奥古斯都即位到公元5世纪初罗马放弃不列颠,罗马边界的轮廓基本没有改变,即使防卫有所减弱,但它自始至终对罗马的军事观产生着决定性的影响。罗马认为世界一片野蛮无序,而自己是混乱中平静的中心,这也许是吉本留下来的观点;对于罗马的某个时期或某个省份,甚至是整个罗马帝国了解至深的历史学家也许能够指出此一观点在某些地方明显不符合事实。但如此却忽视了职业军队的心理对政府的帝国政策的影响。一旦在边界上修筑了要塞,里面长久驻扎有正式番号的部队,或某部队换防时经常在某要塞驻扎,那么每一个具体的要塞对于守卫它们的士兵就有了象征意义;在罗马军队的历史中,部队和要塞的这种渊源明显可见。比如,122年从莱茵地区来到不列颠的第六胜利军团(VILegio Victrix)60年后仍然驻扎在那里;恺撒派驻尼罗河的第三昔兰尼加军团(III Legio Cyrenaica)到3世纪依然驻扎在埃及;在高卢和潘诺尼亚(现代匈牙利)建立的两支骑兵团——圣彼得雄鸡之翼(Ala Augusta Gallorum Petriana)和潘诺萨宾之翼(AlaI Pannoniorum Sabiniana)——从2世纪到3世纪一直驻守哈德良长城,潘诺萨宾之翼骑兵团自始至终守在如今的斯坦威克斯没有动过地方。如下的例子提供了进一步的证明:第三高卢军团(III Legio Gallica)自69年到215年驻守叙利亚;第二附属军团(II Legio Adiutrix)自85年到215年驻守匈牙利;第七双子军团(VII Legio Gemina)自71年到215年驻守莱茵河。

罗马军队的主力是职业军人,关于各军团驻扎地和那里战士们的生活的故事在他们中间一代代众口相传,战士不可能不对自己驻守的那一块边界产生强烈的认同感。当然,有很多其他问题使战士们分心他顾,特别是就帝位继承多次发生的纠纷,3世纪时甚至造成拥护篡位者的军团和支持省级谋位者的军团之间兵戎相见。内战中胜出加冕的君士坦丁大帝(312—337年在位)对卫戍驻地重新做了调整,把军团集中到几个中心预备区,削减了军团的规模,加上了大批骑兵部队。这些变动大大改变了军队的组成,从此削弱了自共和国时代开始一直是军队基础的步兵力量。然而,帝国军队仍然靠帝国的税收支持,尽管收税日益困难;也仍然致力于防卫帝国的边界,尽管撤到了离边界很远的地方。由于君士坦丁的改革,边界上只剩了军团的附属部队,孤立无援,而那个时期又恰逢边界上日益多事。由于和军团脱离了联系,附属部队的素质发生下滑;这些边界部队(limitanei)越来越多地招募当地的农民兵,可是他们在入伍前只会种地。不过,正规军的力量仍然强大无匹。

戴克里先皇帝(284—305年在位)后,帝国为了行政之便分为东西两半,两边的军队也逐渐分开。不过,帝国军队遇到的下一个,也是造成它最终解体的危机到5世纪才爆发。尽管罗马在363年的波斯战争中遭遇一连串败绩,连皇帝“背教者尤里安”都战死沙场,又发生了瓦林斯皇帝死于哥特人之手的阿德里安堡惨败(396年),但狄奥多西皇帝力挽狂澜,重新统一了帝国的两半,东征西讨驱逐外敌,恢复了帝国内部的秩序和边界的防御。尽管如此,我们前面看到,也是狄奥多西铸成大错,使军队失去了罗马的性质:他把大批蛮族“同盟”纳入麾下,但那些蛮族人不是像过去的附属部队那样,由帝国的军官组建指挥,而是在他们自己首领的领导下作为盟友加入罗马军队的。此举一出即覆水难收。5世纪上半叶,条顿族的士兵源源不断地进入帝国西部。虽然那里的帝国统治结构名义尚存,像君士坦提乌斯(Constantius)和埃裘斯这样的地方将领手下仍然有足够的兵力,可以把有些部落限制在所征服的具体地区之内,有时甚至以夷制夷,唆使蛮族人互相残杀,但帝国对边界的控制却被迫完全放弃,内部控制也虚弱无力、时有时无。君士坦提乌斯和埃裘斯指挥的“罗马”大军是由条顿人组成的,使用的是条顿人的武器,完全没有军团正常的操练,甚至采用了日耳曼人作战时的喊杀声“barius”。

有些蛮族人在加入罗马帝国之前受过匈奴人的蹂躏,当阿提拉带领匈奴大军盛气而来的时候,他们对埃裘斯伸出了援手;451年的沙隆一役中,他们占了埃裘斯手下部队的一大部分。沙隆战役的胜利固然使得高卢,甚至罗马城,免于遭到匈奴这个马背上的民族的毁坏,但意大利和帝国首都又受到了来自另一个方向的威胁。越过高卢和西班牙,在北非建立了王国的汪达尔人的国王盖塞里克从海上出击,占领了科西嘉岛和萨丁岛,并以它们为跳板于455年攻陷并洗劫了罗马;东罗马帝国皇帝利奥一世发动反攻,却以失败告终。汪达尔人以西西里岛和非洲为基地,控制了整个地中海水域,专门从事海盗活动。后来的1000年间,撒拉森人和巴巴里人继承了他们的衣钵。高卢和意大利的权力落到了3个日耳曼酋长手中,李基梅(Ricimer)、奥雷斯特斯(Orestes)和奥多埃塞(Odoacer)扶植了一连串的傀儡皇帝,其中的马约里安(Marjorian,457—461年在位)一度在南高卢重振了帝国的权威,但马上被推下了皇帝的宝座。476年,奥多埃塞消灭了听命于傀儡皇帝罗慕路斯(Romulus)的名义上的罗马军队,也是意大利最大的一支军队,在和李基梅争夺权力的斗争中胜出,废黜了罗慕路斯后自己登上权位,但没有称帝,而是自封为国王。只留了个空架子的元老院回到了东罗马帝国在君士坦丁堡的皇廷,西部的罗马军队在那以前早已消亡。