第四章 AI时代:人类将如何变革?(第7/20页)

图38 塞巴斯蒂安·特龙团队基于柴油版的大众途锐研发的Stanley自动驾驶汽车

Stanley自动驾驶汽车使用了多种传感器组合,包括激光雷达(LIDAR)、摄像机、GPS以及惯性传感器,所有这些传感器收集的实时信息被超过十万行软件代码解读、分析并完成决策。在障碍检测方面,Stanley自动驾驶汽车已经使用了机器学习技术。塞巴斯蒂安·特龙的团队也将Stanley汽车在道路测试时,不得不由人类驾驶员干预处理的所有紧急情况记录下来,交给机器学习程序反复分析,从中总结出可以复用的感知模型和决策模型,用不断迭代测试、不断改进算法模型的方式,让Stanley汽车越来越聪明。

其实,塞巴斯蒂安·特龙主持研制Stanley汽车时,就有十几名谷歌工程师加入了团队,参与研发工作。了解了这样的背景,大家就完全不会奇怪,为什么研制Stanley汽车的有用经验几乎全部被谷歌自动驾驶汽车项目继承过去了。

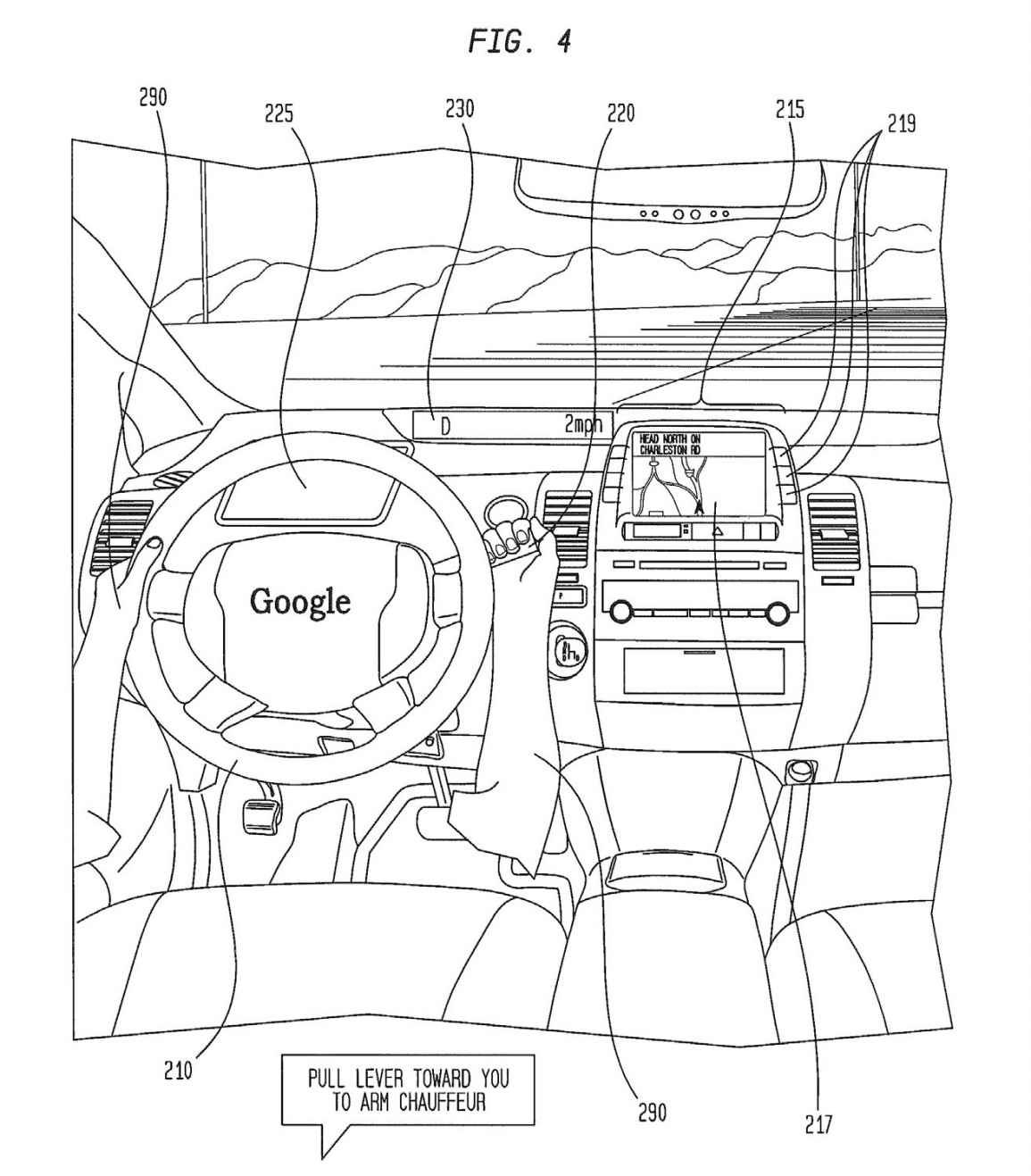

2009年,谷歌基于塞巴斯蒂安·特龙的团队正式创建了自动驾驶汽车项目。这个项目最早在谷歌内部被命名为“chauffeur”。“chauffeur”这个词源自法语,原本是加热、变热的意思。蒸汽机发明后,因为蒸汽机驱动的车辆需要先把水烧热,人们就用“chauffeur”来指代操作蒸汽机的人,或驾驶蒸汽机驱动车辆的人。再后来,虽然汽车已经与蒸汽机毫无关系,“chauffeur”这个词还是被用于指代司机,或专指私人雇用的司机。谷歌对外几乎从未提及“chauffeur”这个内部项目代号,但在谷歌正式申请的美国专利,如专利US9134729B1中,我们还是发现,技术示意图的注释文字里包含了“chauffeur”字样。

图39 示意图来自谷歌为自动驾驶的用户操作界面申请的美国专利,注意注释文字里出现了“chauffeur”的字样94

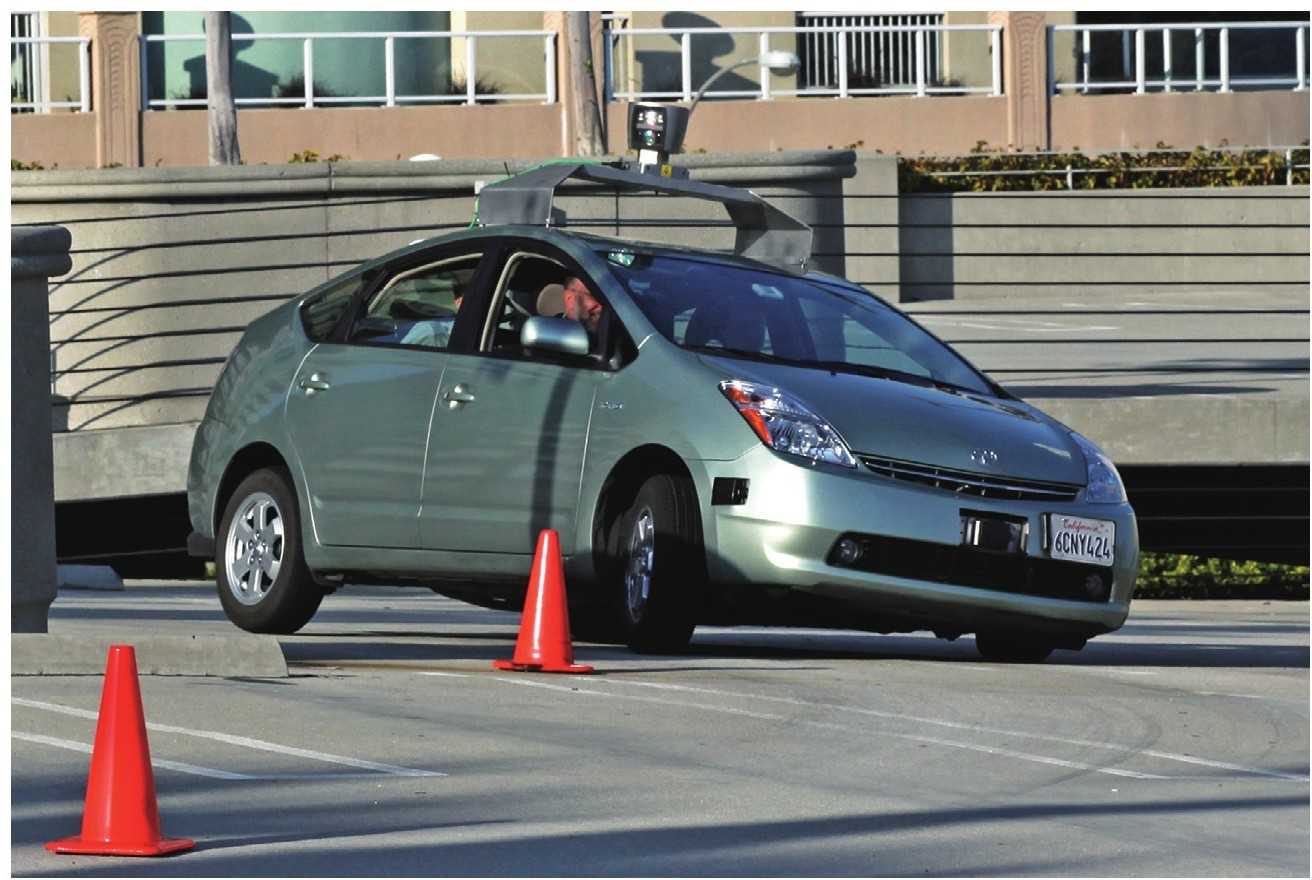

图40 谷歌第一代自动驾驶汽车,基于丰田普锐斯汽车改装(CC BY-SA 2.0,Wikipedia)

2009年,谷歌内部举办了一个名为“Goo Camp”的技术交流活动,在那个活动里,少数工程师第一次体验了谷歌自动驾驶汽车的神奇。那时,被邀请乘坐谷歌第一代自动驾驶汽车的工程师们既兴奋又紧张,尽管预定的乘车路线很短,只是绕着谷歌总部的核心园区转一圈,从未乘坐过自动驾驶汽车的人还是难免要担心计算机会不会出现这样那样的问题。结果,测试效果很好,基于丰田普锐斯汽车改装的第一代自动驾驶汽车顶着圆筒状的激光雷达等传感器装置,有些憨态可掬地完成了直行、转弯、上坡、下坡、避开路面其他车辆等基本任务,全程只出现了一个有惊无险的状况:在做一个相对比较急的右转弯时,自动驾驶系统给汽车的操作指令有些过于生硬,汽车转弯的动作有些“生猛”,坐在驾驶座位上的测试员不得不手动干预了一下方向盘。

在那一次内部交流活动中,有工程师问“chauffeur”项目的研发人员:“这样的自动驾驶汽车在实际路面上测试时,警察会不会找麻烦?”研发人员回答说:“我们在斯坦福大学做测试时,有一次,好奇的警察发现这是一辆不需要司机操控的汽车,就上前盘问道:‘这是辆什么车呀?’我们回答:‘自动驾驶汽车。’警察耸了耸肩说:‘酷!’嗯,当时的情况就是这样。”

2010年,美国公众已开始注意到谷歌自动驾驶汽车的存在,法律界人士也已经认识到,自动驾驶汽车在路面上行驶,必然会对已有的公路交通法规、保险体系等带来新的挑战95。支持新兴科技的律师和政界人士开始呼吁政府立法,批准自动驾驶汽车合法在公路上开展测试活动。2012年5月,谷歌自动驾驶汽车正式获得了美国内华达州车辆管理局(DMV)颁发的执照,这也是美国历史上为自动驾驶汽车颁发的第一张执照。截止到2016年3月,美国已经有加利福尼亚州、密歇根州、佛罗里达州、内华达州、亚利桑那州、北达科他州、田纳西州、哥伦比亚特区等地区允许自动驾驶汽车在公共路面上进行测试。

2012年,谷歌自动驾驶汽车已经取得了超过30万英里的公路行驶经验。基于雷克萨斯RX450h改装的自动驾驶汽车也已上路运行。也正是在这一年,谷歌将自动驾驶汽车的路面测试范围,从简单的园区路况和普通高速路况,扩展到了包含复杂交通环境的城区路况。截止到2016年,谷歌自动驾驶汽车的实际测试里程已经超过200万英里。

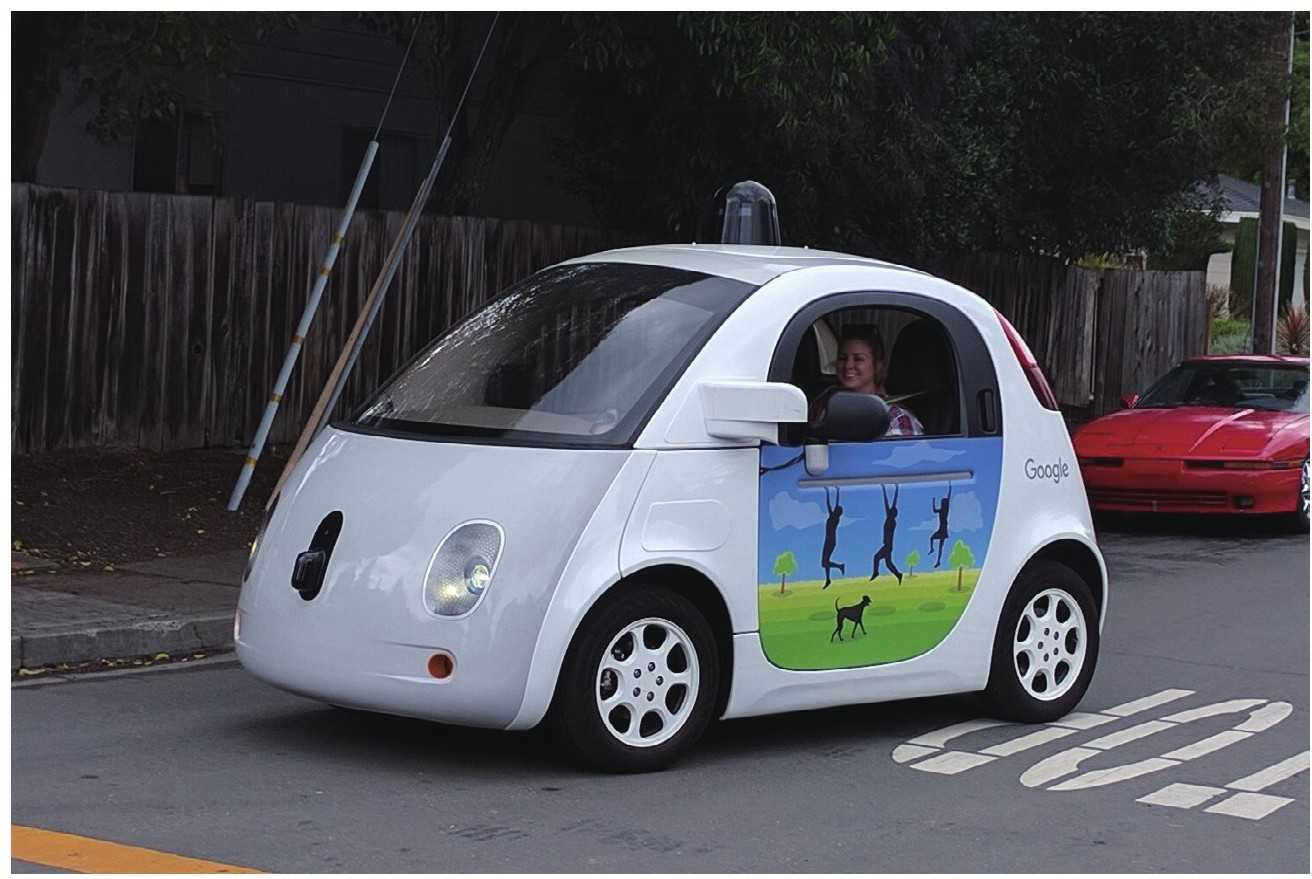

2014年,一辆崭新的、长着可爱的卡通版身躯的谷歌无人驾驶汽车在著名的谷歌X实验室问世。这辆汽车除了萌萌的造型之外,最大的与众不同之处在于,这是一辆完全不需要人工干预的自动驾驶汽车,它没有方向盘,没有油门,没有刹车踏板!乘客只要上车,说出自己要抵达的目的地,就可以享受世界上第一辆完全意义上的“无人驾驶”汽车的周到服务了。

图41 在实际路面上进行测试的谷歌新一代无人驾驶汽车(CC BY-SA 4.0,Wikipedia)

应当说,在人工智能大发展的时代里,谷歌在自动驾驶领域最早投入研发力量,最早获得技术突破,在过去的数年间完成了累计里程最长的高级别无人驾驶道路测试。但对普通人来说,谷歌的无人驾驶汽车虽已是硅谷道路上的常客,但其商业模式却一直滞后,基本上停留在市场宣传层面,面向最终消费者的销售遥遥无期。这主要是因为谷歌对于自动驾驶技术的高度谨慎。

2016年5月7日,发生在佛罗里达州的特斯拉电动汽车致死事故,其中的原因之一就是车主过度信任特斯拉汽车的Autopilot模式(其实这一模式在当时是不折不扣的“辅助驾驶”,而不是“自动驾驶”),对突发情况没有做出及时的人工干预。而谷歌认为,要保证自动驾驶的绝对安全,就一定不能依赖于人的参与,必须让自动驾驶汽车的人工智能技术能够应对所有(至少是极其接近100%的)极端路况,否则,就无法销售尚有风险的汽车产品。

因为对100%自动驾驶的高标准追求,谷歌的自动驾驶汽车研发和商业化之路无法在短期内获得收益。就在谷歌不懈追求最高水准的自动驾驶系统的同时,特斯拉、优步、百度、苹果、英伟达(NVIDIA)等高科技公司纷纷加入自动驾驶研发的阵营,并大多采用从与谷歌不同的角度切入市场,如关注辅助驾驶的特斯拉、关注汽车资源共享的优步、关注自动驾驶计算平台的英伟达等。传统汽车厂商如通用、奔驰、宝马、丰田等也陆续调整自己的技术战略,跟上最新的无人驾驶风潮。初创公司如以色列的Mobileye、Oryx Vision,美国的Nu Tonomy、Zoox、Drive.ai、Nuro.ai,国内的驭势科技(UISEE)、初速度科技(Momenta)等,则瞄准了整个自动驾驶产业链中的特定应用场景(如小区通勤、卡车运输等),特定解决方案(如视觉解决方案、地图解决方案等),或特定功能模块(如激光雷达传感器、视觉模块、决策模块、控制模块等),发挥初创公司灵活、高效的特点。