第五章 欢迎来到人类世(第3/6页)

4.44亿年前究竟发生了什么事情,几乎荡尽了笔石,更不要说牙石、腕足动物、棘皮动物以及三叶虫?

在阿尔瓦雷斯假说刚刚发表之后的几年间,人们基本上认为,物种大灭绝的统一理论已经出现了——至少对于那些不认为这个假说是“痴人说梦”的人来说是如此。如果一颗小行星制造了化石记录中的一条空白“缝隙”,似乎有理由相信同样是大撞击制造了所有其他那些“缝隙”。这种想法在1984年得到了进一步的发展,那一年有两位来自芝加哥大学的古生物学家发表了对于海洋化石记录的全面分析结果。[9]这项研究表明,除了五次规模较大的灭绝以外,还有许多规模较小的灭绝事件。当所有这些灭绝事件放在一起统一考量的时候,一种规律就浮现出来了:物种大灭绝似乎是以2600万年的固定间隔发生的。换言之,灭绝是周期性爆发的,就像是从地球这个大茧中定期钻出来的一只蝉。这篇论文的两位作者戴维·劳普和杰克·塞普考斯基也不能确定到底是什么导致了这样的爆发,但他们猜测最有可能的原因是某些“天文学和天体物理学的循环”,与“我们太阳系从银河系的旋臂中经过”有关。阿尔瓦雷斯父子在伯克利的同事,一些天体物理学家把这个推测又向前推了一步。他们声称,这一周期性可以用太阳的一颗小“伴星”来解释:这颗伴星每2600万年经过一次太阳系的奥尔特云(Oort Cloud),引发了大规模的流星雨,给地球以毁灭性的打击。这颗伴星得了个带有恐怖电影范儿的外号——复仇女神(Nemesis)。但对于伯克利的这些天体物理学家来说有个问题:没有人曾经观察到过这颗伴星。不过,这也不是不可逾越的问题,因为太空中的小恒星多得是,很多都还等着人们去观察分类。

在大众媒体上,“复仇女神事件”这一名号激发了与最初的小行星假说一样的热情。(有一个记者形容这个故事具备除了性和皇室之外的所有要素。[10])《时代周刊》出了一篇封面报道,紧接着《纽约时报》又刊登了一篇反驳性质的编者按(轻蔑地称之为“神秘的死星”)[11]。这一次,报纸多多少少说到了点子上。虽然伯克利的科学家在接下来的一年多时间里一直在扫描星空,寻找这颗“死星”,但却没有发现它的一丝光芒。更重要的是,通过进一步的分析,周期性假说的证据站不住脚了。“如果有哪一点是大家一致认同的,那就是我们所看到的周期性不过是统计上的巧合而已。”戴维·劳普曾告诉我。[12]

与此同时,寻找含铱层或其他地外撞击线索的努力也是举步维艰。路易斯·阿尔瓦雷斯也和其他人一起加入到了这场搜寻之中。在那个几乎没听说过有人跟中国进行科研合作的年代,他就设法弄到了来自中国南方的岩石样本,该样本时间跨越了从二叠纪到三叠纪的界线。二叠纪末期大灭绝,或称二叠纪-三叠纪大灭绝,是五次大灭绝中最大的一次,差一点就彻底消灭了全部的多细胞生命形式,真是恐怖到了极点。在来自中国南方的样本中,路易斯激动地发现两层岩石中间嵌着一个黏土层,和古比奥的情况一样。“我们当时感觉这层黏土里肯定会有很高的铱含量。”他后来回忆说。但结果发现,中国的黏土层在化学上来讲平淡无奇,铱含量微小到几乎检测不到。对来自多布崖等地的奥陶纪末期岩石样本进行检测时,的确发现了高于正常水平的铱含量。然而,在相应的时间框里却找不到其他的线索,比如冲击石英等证据。最后发现,检测到的铱含量升高可能只是异常的沉积作用所致,这的确更可信,但相对而言就不那么令人称奇了。

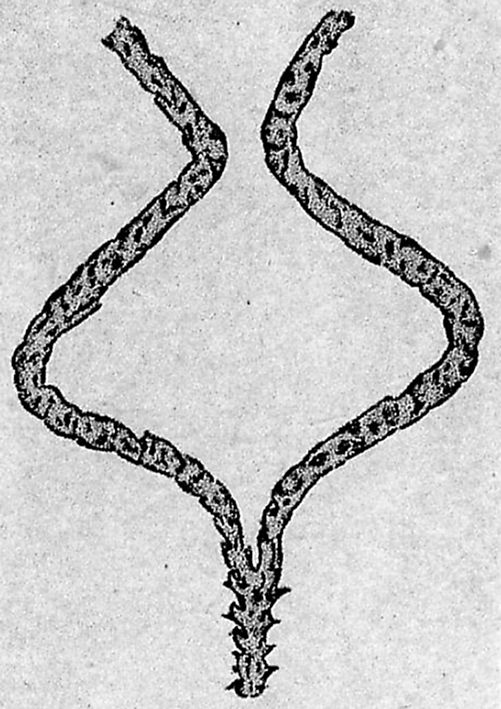

关于奥陶纪大灭绝,目前的理论认为是由冰川作用所导致的。这一时期的大部分时间里以温室气候为主——大气中的二氧化碳水平很高,海平面和温度也同样很高。然而就在第一次大灭绝事件发生时,也就是笔石受到巨大冲击的时候,二氧化碳水平降低了,温度也随之降低,冈瓦纳古陆结冻了。在超大陆广阔的残存部分比如沙特阿拉伯、约旦和巴西那里,都能找到关于奥陶纪冰川的证据。海平面骤然下降,海洋环境中的许多栖息地都消失了。据推测,这是海洋生物受损的原因之一。海洋的化学组成也发生了变化;除此之外,冷水含有更多的氧气。没有人知道究竟是温度变化本身还是其所引发的连锁反应杀死了笔石;扎拉斯维奇是这样对我说的:“图书馆里发现一具死尸,旁边有六七个管理员转来转去,看起来都很局促不安。”同样没有人知道,这种改变是如何开始的。有一种理论认为,冰川作用是由于最早的苔藓登上陆地造成的,它们加剧了从空气中抽离二氧化碳的过程。如果真是这样,那么动物的第一次大灭绝就是由植物一手造成的。[13]

二叠纪末期大灭绝似乎也是由于气候变化所引发的。不过这一次,变化是向着相反的方向。在灭绝发生的时候,也就是2.52亿年前,有一次向空气中大量释放碳的过程,其总量是如此之大,以至于地质学家们一度无法想象这么多碳究竟是从哪儿来的。温度迅速升高,海水温度甚至上升了18℃。[14]海洋的化学组成也乱套了,就像是一个失控的水族馆。水变酸了,氧溶解量大大下降,许多生物实际上可能是窒息而死。珊瑚礁也崩溃了。二叠纪末期大灭绝发生的时间虽然远远不及人的一生那么短,但在地质学上来讲也是非常突然的。根据中国和美国科学家合作研究的结果,这次事件的时间跨度不超过20万年,或许还要少于10万年。[15]等到这次灭绝结束的时候,地球上的全部物种差不多有90%被消灭掉了。然而,即便是急剧的全球变暖和海洋酸化似乎也不足以解释如此令人震惊的大规模灭绝,所以人们还在寻找其他的发生机制。有一个假说是这样认为的:海洋的升温更适合产生硫化氢的细菌生长,而硫化氢对于其他生命形式是有毒的。[16]根据这一设想,硫化氢在水中累积,杀死了海洋生物,然后又逸散到空气中,杀死了几乎所有其他的生物。这种硫还原菌[17]改变了海洋的颜色,而硫化氢又改变了天空的颜色;科学作家卡尔·齐默对于二叠纪末期的世界是这样形容的:那是一个“相当怪诞的地方”,在那里人们可以看见了无生气的紫色海洋之中升起一串串气泡,把有毒的气体释放到“淡绿色的天空中”去。[18]