第二篇 大门口的陌生人:抵抗的政治 (1842—1849)(第10/15页)

茶叶贸易在资金危机过后很快恢复过来。1838到1842年间,每年出口茶叶4200万磅。但从1844到1851年,年平均出口量猛增至6400万磅。那些杞忧者关于新的条约口岸将会挤垮广州的茶叶贸易的预言,似乎被证明是错误的。但是,乐观主义者忽视了一个问题:广州同中原地区之间,横亘着大庾岭山脉。所有的货物都必须经过又高又陡的陈岭或梅岭的狭窄小路。这就使得广州的商业可能成为能控制这两条通路的造反者或匪徒手中的抵押品。最初,这一点看起来并不重要。当新的通商口岸开辟后,红茶和浙江、安徽的茶叶自然地开始流向上海,但是江西、湖北、湖南的茶叶仍旧在广州交易。广州人认为这些贸易可以补偿那些失去了的市场。这是近视的观点。因为茶叶贸易现在从地理上划分为两部分。北方的茶叶流向上海,南方的茶叶送往广州。北江上游及梅岭通道的船夫和苦力突然间失去了工作。他们在远处运茶线路上的同行仍同往常一样,而他们,作为长江流域南部老式运输的主要中间转运人,却失业了。梅岭地区10万失业的脚夫和北江流域上万名贫困的船民成了秘密社会或匪帮的现成招募对象。由于骚乱增加,可搬运的货物减少,失业扩大。这种失业不稳定的循环,对华中和广州都是灾难。到太平军在这些地区作战时,船民与苦力都卷了进去,广州的茶叶贸易额几乎下跌到只有原来的一半。[169]

茶叶贸易的变化并不是40年代中期的商业危机直接引起的;但是,纺织品市场的变化却是1847年商业危机直接影响的结果。[170]优质生丝出产于一片100英里长的狭长地带,上海即在其东南角。由于上海的商号供货能很快适应当前的需求,上海有成为中国生丝主要交易中心之势。资金危机只不过是把可能变成了现实。当远离产地中心的广州囤聚了过多的货物时,上海跃居领先地位。广州不再是中国最大的港口了。[171]

首先感到这一收缩的是当地的搬运工、货栈主、钱币兑换商以及买办等依靠外贸谋生的人。伴随着反洋人运动而来的城市的很多不稳定,可能就是这一经济危机的表现。[172]最后,连大商号也受到了影响。因为生丝贸易的衰落,许多老行商开始专营茶业,还有的人越来越转向经营高利贷。鸦片战争以后,需要资金以重新建设。公行在高利率下乐意提供资金。[173]但是,“新制度”和贸易状况的变化共同造成的影响是无法克服的。到1900年时,所有的行商,除了怡和行的后裔,均已穷困潦倒,默默无闻。就是伍家的巨额财产,也只剩下10万元了。[174]

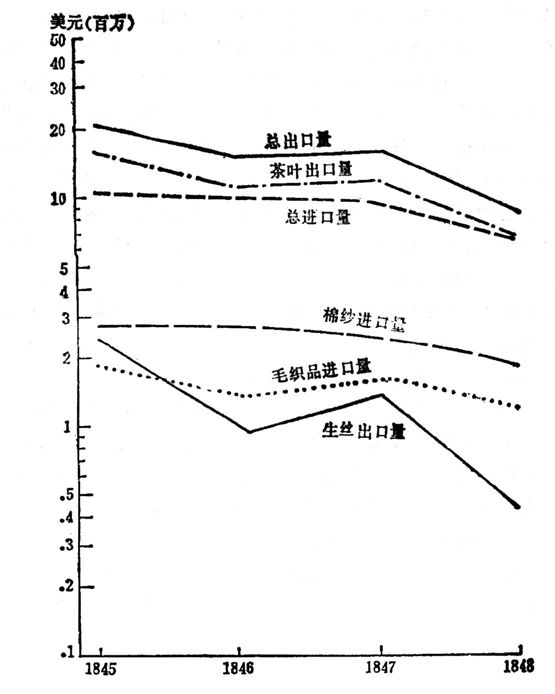

图一 1845—1848年间广州英船进出口货物趋势[175]

福、潮沙船商在这一时期也败落了。不过更多的是由于有桅帆船的兴起,而非鸦片战争的影响。自从1835年泰国的商号采用这种帆船后,远洋中的沙船就越来越少见了。[176]1842年后,外国船获准参与中国沿海的贸易。外国船在速度、武器装备等方面都胜过鸦片战争后兴起的海盗船,沙船被挤出了运输业。最后,由于海运贸易大多是奢侈品贸易(海参、燕窝等),在19世纪40年代的困难时期中,当然首先衰落了。有一段时期,沙船业的纯利高达200%—400%,到1852年,只有20%—40%。[177]

最后,那些为英国货充当掮客的商人发现,对所有这一切压力的反应,就是本地对外国纺织品的需求几乎下降到零。所以,1849年时只有纺织品商行中断英国人的贸易是不奇怪的:毛织品商于2月26日中断贸易,棉织品商于3月3日中断贸易。[178]他们的一份传单说:

我等常闻“近者乐,远者来”[179]。如此,生意就会兴隆。又闻国家安宁,货物就会自由流通。故我等布商从夷人手中买货又运销各省,一直相安无事。自道光二十一年英夷滋事以来,各商号生意眼看一日不如一日。试问在过去几年中,我们中能获微利者究有几家?……岂我们不能用自己的丝和棉做成衣服而必须用外国货乎?[180]

是商业的衰落而非排外主义,激起了抵制。[181]

虽然存在着对入侵的恐惧,虽然广州的布商由于经济损失产生了怨恨,商人同英国人仍有着强烈的共同利益。是地方的而不是民族的利害关系激发着他们。

英国人眼看着团练在增加,公众热情在高涨。毫无疑问,公众将反对他们进城。文翰3月22日接到了巴麦尊的指示,否定了他的如果徐广缙不同意入城就北进的计划。[182]所以他的唯一希望是清朝皇帝给予有利的答复。他的希望似乎没有全部落空,从广州城传出令人乐观的消息说,皇帝准许进城。[183]

徐广缙关于同英国人在虎门会谈的报告,于3月11日送达北京。在详细叙述了他的军事准备(但完全没有提到团练)之后,总督提醒说,英国人可能绕过广州而北进江浙。[184]这一点使徐向皇上吁请谕令夷人不得进城的请求受到阻碍。因为皇上真的对英国人可能北进的前景感到忧虑,于是就命令徐让步,让夷人保全面子,“自宜酌量日期,暂令入城瞻仰”[185]。

总督一定是在3月25日到3月30日之间收到这一指示的。这比他约定给文翰回答的日期只早几天。徐现在处于困境之中。他所同意的而朝廷并不知晓的民众抵抗运动在迅猛发展,如果现在取消它,就会是大灾难。于是,徐决定向皇上报告团练之事,同时隐瞒自己在这个运动发展中的作用。他的加急奏报于4月14日送到北京。朝廷终于知道了有10万人“自发”地组成了团练。当然,“他们是忠顺于朝廷的命令的”。但是,驻在广州的正规军只有几千人,“岂能敌汹汹之众?……地方文武,亦安能有千亿化身,为之禁止耶?”如果允许英国人进城,那就意味着“内外交讧”[186]。

广东巡抚叶名琛,极力支持他的朋友的意见。他说,英国人是在虚声恫吓,“声东击西……但外强中干,口虽大言不惭,实则力有不逮”[187]。再说,地方团练已经组织起来,“均皆良善,并非匪徒,本系各顾身家”[188]。皇上被说服了。同一天,即1849年4月14日,他对总督和巡抚认为“进城一事实属万不可行”的奏折,批示“照该督等所议酌办”[189]。

朝廷的这道新谕旨4月29日才送到广州。在这段时间里,事态一直由徐广缙控制着。他大概相信有关团练的消息会使皇上改变主意。但与此同时,他还必须应付英国人。如果他只一味拖延,文翰就会发觉他是在隐瞒真相,那就造成了入侵的口实。[190]于是,徐独自做出了一项他的政治生涯中最冒险的决定。4月1日,他通知文翰,朝廷的谕旨已到达,内容是:“朝廷不能违背百姓的意愿而屈从于来自远方的人”[191]。徐伪造了一道圣旨[192]!