中央研究院迁台前后(第5/9页)

在家乡温州的夏鼐,收到去台老同事高去寻的一封信,信中称:“考古组已垮台,中国考古之学,不绝如缕,今日继绝起衰者,则舍兄其谁。”他也收到了郑振铎的邀请信。夏鼐在给王天木的回信中写道:

天木吾兄大鉴:

十月廿四日手示敬悉。文汇报的南京通讯,弟已闻及,将梁三先生(梁思永)的大名写成“世镕”,未免可笑。

西谛先生(郑振铎)近有信来,说正忙着筹备文物局事,并且说到已请兄允帮忙,辅导各博物馆的事业,谅已有信致尊处,未悉吾兄已作何决定。西谛先生邀约弟去“古物处处长”,弟已去函婉辞。

前日小女来信,谓复旦与同济相邻近,得嫂夫人就近照拂,甚为感谢。

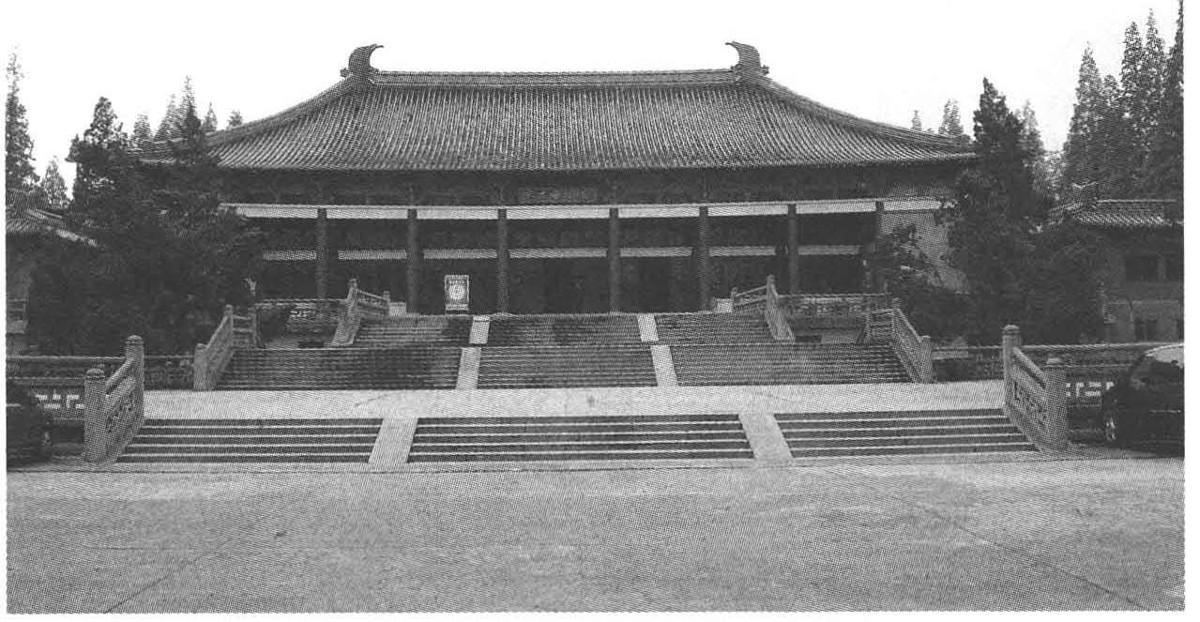

位于原中央博物院旧址的南京博物院。

尊函谓本月中旬可能来上海一行,弟因想及一事。弟去冬离京时,曾将零碎东西存放在史语所,其中有黄箱子一只,盛些不重要的中文书籍,但现在教书,也有些用得着, 当时仅有半箱的书,因以破棉胎放在上面,塞满一箱。丁梧梓兄(丁声树)离京前曾有信给我,说这些私人物品现由谢振林兄保管,吾兄如果携带方便,可否将这箱子带来上海,放在乍浦路和平博物馆,以便弟自己或派小女提取。但如果不方便的话,则不必携带。弟早晚要到南京一次,将来再设法好了。又运费开销多少,请不要客气示知,以便奉还。否则弟不敢烦劳老兄了。

曾公寄来展览“社会发展史”说明书,已经收到,但修订本尚未到,俟到后再写回售,请顺便告诉他一声。此致撰安。

弟夏鼐敬上十月四日18

观望与疑虑,是这批人共同的态度。但不久,他们相继效命新政权。

1950年7月,夏鼐来到北京,加盟中国科学院考古研究所(简称中科院考古所)。此前,他曾多次表示不想当官,只想搞业务。但他显然无力主宰自己的命运。新任考古所副所长梁思永在信中写道:“考古所之发展,大部须依靠兄之努力,有此名义,可有若干便利,兄绝不可谦逊,更万不可言辞。”197月29日星期六,中科院考古所副所长夏鼐出差南京,重访鸡鸣寺路中研院故地。现已是中科院办事处。他找到谢振林,会晤旧识张珏哲、赵九章、吴磊伯、傅承义、吕炯等。然后偕谢君踏上史语所旧址。人去楼空,物是人非,造物弄人!前史语所代理所长夏鼐写道:

门上招牌已经卸下,放在贮藏室中。匾阴跋语末段云:“三十五年除治芜秽,修葺户壁,一新屋宇,其年十月研究所自南溪复员,三十六年三月上此匾,集开成石经字,用祈永无播迁。”读罢不禁感慨系之,想不到三十七年即又播迁,孤踞海外,将来不知又作何归宿。所址现改归地质所及气象所借用,惟四楼及活动屋二幢仍贮藏史语所公私物件。剩余出版品颇多,中西文日报合订本、日文书籍等亦数千册。所中墙壁已多剥落,照相房为两所借用,后面库房改为工场,从前堆置陶片箱之席棚,现仅剩陶片两大堆,皆安阳出土物也。余私人所存之物,仅剩书箱及网篮,另有二皮箱(一系零星杂物如台灯等,一系十余年来所保存了私人信札及留欧所购明信片等)已经遗失,其中一箱为十余年来友人来信,失之殊为可惜。20

夏鼐领命考古所副所长时,梁思永表示:“所中一切事情都由我与郑先生管好了,我只希望你带一班小伙计们在外面多跑跑。”21履职仅一周,夏鼐就率队前往河南辉县。那次考古发掘,首次在安阳以外发现了早于殷墟的商代遗迹。次年春,他又风尘仆仆前往河南中、西部地区进行调查发掘,证实了渑池县仰韶村遗址不仅有仰韶文化遗存,而且有龙山文化遗存,确认郑州二里冈是一处早于安阳殷墟的重要商代遗址。1951年10月,夏鼐马不停蹄,又赶到长沙。正当他俯下身子,潜心田野工作之时,又接到所里催促他返京的电文。

1951年10月,毛泽东在全国政协一届三次会议上提出,首先要在知识分子中间进行思想改造。1951年11月30日,中共中央发出《关于在学校中进行思想改造和组织清理工作的指示》,开始了第一场暴风骤雨。原中研院的旧人首当其冲,尤其是人文与社会科学的研究者。

陶孟和被中央人民政府任命为中科院副院长。建院之初,根据分工,副院长陶孟和分管社会、历史、考古和语言四个研究所,兼任联络局局长。在他的建议下,他长期主持的原中研院社会所于1952年由南京迁北京。但不久社会学即被视为伪科学遭到批判,该学科后被取缔。后来,院领导调整分工,陶孟和分管编辑出版及图书馆工作。他在院长郭沫若的领导下,未必心情舒畅。时在中科院工作的赵俪生在《篱槿堂自叙》中写道:

我是院长、副院长学习小组组长,曾亲眼看见他(郭沫若)拍着桌子训斥吴有训和陶孟和。吴有火性,不服,跳起脚来同他吵;陶则安安稳稳地承受这种凌辱,其状甚惨。于立群当时并不是科学院人员,但也搬了一把椅子坐在郭老背后帮腔,说三道四……22

原中科院党组书记张稼夫回忆:“在科学院工作时期,我们相处得十分融洽,科学院的重大事项,郭老(郭沫若)、李老(李四光)、竺老(竺可桢)、范老(范文澜)和我都事先交换意见,统一思想,然后再交院务会议通过。”按说陶孟和也是副院长,却不在“事先交换意见”之列。

史语所留下来的有语言学家丁声树、马学良、周祖谟,考古学家梁思永、夏鼐、郭宝钧、胡厚宣,历史学家杨志玖、逯钦立等。

针对“旧中国的考古发掘”,郭沫若写了一篇名为《蜥蜴的残梦》的批判文章。赵俪生在《篱槿堂自叙》中写道:

另一场冲突是为了我请他写的一篇文章,题目是《蜥蜴的残梦》,文中不点名的骂了董作宾和郭宝钧,说这样的人只好到台湾去“殉葬”。这一下,我们犯难了,董是去了台湾,骂他“殉葬”关系不大,可郭还在考古所任研究员,这样骂合适吗?我就问能否改一下?郭沫若很不客气的说,“你们嫌不好,给我拿回来,别的报刊会要的!”没有别的办法,“原样照登”就是了。23

考古所副所长夏鼐在1952年8月2日的日记中,记下思想改造运动中群众对他提的意见: