一、日子是怎么过来的(第7/12页)

印妻:他们有人去,我没有再去。我想起那地方太伤心了,他把腿也伤了,坐骨也断了。

印:在下关也是住在老百姓家。在丽江是住在纳西族人家,在下关是住在白族老乡家。

印妻:哎哟,那时候的条件,跟现在没法比。

印:在丽江待了一年多然后到下关,下关美极了,下关的风,大理的花,苍山的雪,洱海的月,风花雪月嘛。我们在那儿住了一年多,住在白族老乡家。没有水,我们每天都得上山上的山沟里去挑水去。山沟里有个小泉眼,就像脸盘似的,大家排着队,拿一个茶缸在那儿舀。我记得最清楚的是有一次我们书记问我你怎么挑水,我说我最多的是拿小茶缸舀了720下,淘满了两桶水。我的腿都蹲得麻了,站起来要挑这两桶水的时候有一个小石头一绊,两桶水就都倒到山沟里头了。我只好又在那儿重新排队。几个钟头都不回去,她去山上找我,就那么困难。到现在我们这水桶还有呢。

印妻:还留着呢,没有自来水。

印:在那儿待了一年多,到1973年要招工农兵学员了,办学了,就搬到昆明郊区,昆明郊区有个温泉,温泉里边给西哈努克修了一栋别墅,让他跟那儿住,结果他没去,宾努在那儿住过。温泉的楸木园,是中国科学院植物所在云南修建的战备所址,我们就在楸木园那儿开始招生,那儿有点房子。

我们一个礼拜到温泉镇赶一次集,还看见宾努在螳螂川那儿坐着晃头。

定:林业大学为什么非要苦苦地搬到那儿去?

印妻:就是毛主席的一句话呀,农林院校怎么在城里办呢?我们在云南折腾了五次,搬了五次家,边走边扔,好多老东西都弄没了。

印:要不管我们叫搬迁学院呢。在丽江的时候我们所有人都背着背篓,女同志背着背篓,男同志把背篓捆到自行车车座上。当地老百姓说:“远看像逃难的,近看像要饭的,过去一问是林学院的。”

1979年我们从云南回来,半导体所在这儿占着,环化所也在这儿占着,人家开玩笑说八国联军嘛,半导体所,环化所,现在叫生态研究中心。还有北京市农科院的蔬菜所、作物所,还有一个华北地震大队。

印妻:还有北大、清华,科技大学研究生院都占过这儿的房子。

印:半导体所从城里中国大学旧址那地方,就是12路无轨电车终点站,皇城根儿那儿迁到这地方,这地方原来是我们学校的树木园,有600个树种,全国采集来的,全给砍了。人工湖这个地方,半导体所已经盖起楼来了,没有办法了。原来我们学校的苗圃,都在这个院里头的,这个苗圃给了北大,西山林场给了清华。最可惜的就是60年代我们学校有一位王林先生,引种的新疆薄皮核桃一攥就碎的,那一片核桃林全完了。

那个老先生除了引种核桃以外,还做了一件非常有益的事,1959年十年大庆,人民大会堂盖好了,天安门广场从外面移来的树,叶子全是黄的,马上到国庆了,叶子就不绿,谁看了也解决不了,我们这个土专家,就像屠呦呦这样的,没有学位没留过学,他一看,他说是移栽的时候马粪搁得太多了,他建议你挖沟,灌水,没有一个礼拜,树全绿了。为这个,我们这位王林老先生参加了北京市的群英会。

定:后来呢?

印:“文革”的时候就病逝了。他儿子是我校水保学院的王斌瑞教授,死在山西吉县了,他是你们校友,101中学的。因为刚解放时王林是林业部的一个处长,当时国家机关干部的子弟都可以上101中学啊。他101毕业以后就到我们学校了,他搞了一个什么东西呢?就是喷一种药剂,可以让地下水蒸发得少,就是在山西的干旱地区可以保存水分,树能长起来。后来国家林业局的一个副局长要去现场,他那时候已经“挂靴”了,退休了,说林业局领导要去,他就上那儿去等着,结果他到了吉县以后,局长说有事不去了,林业局送他回县城时,车在路上出车祸了,就死在那儿了。就说这领导一去就得陪着……

4.身边的人和事

(1)日本投降和北平围城

印:1949年的时候我13岁,日本投降的时候我9岁,1945年的10月10日,9岁。我参加了太和殿的日本投降仪式,我前几天还给我们学校的《流金岁月》写了一篇东西,我们离退休处出了一本《流金岁月》,每年出一本。

定:写的是您参加太和殿的受降仪式?您还记得什么?

印:那就记不得什么了,就是挺热闹的。主要就写的是这些个,还有日本统治的时候我们胡同那日本小孩怎么劫我们,打我们,那时候我们都是成群结队地去上学去。小学里边有个日本教官,教日语。我还写了一段日本人统治的时候吃混合面儿,那时候我们写字的笔记本全都是豆纸,就是解放前那种卫生纸,写毛笔字根本拉不开笔。

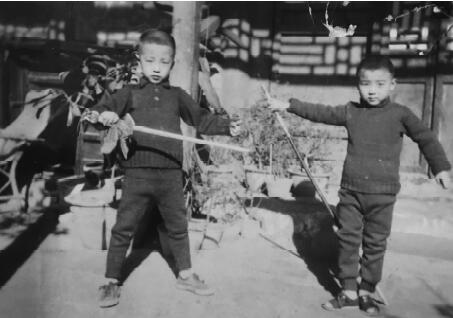

日本占领北京时期,在小学开设国术课,学生都持木头棍棒

到学校练习,图为印嘉佑与堂兄读小学时所摄

定:我记得三年灾害的时候我们用的也都是那样的纸。

印:比那还次。我还写了每月的8号、9号防空日,得穿黑衣服打裹腿上学。

定:您父亲还带您去参加了日本投降仪式?那时候是愿意去就去?还是指定谁去?

印:我父亲的徒弟领着我进去的,不是我父亲去的,是我父亲徒弟去的时候带着我去的,我最近看《北京日报》写的,当时是要求一个商户可以派一个人。但是《北京日报》写的说是有20万人,后来我问了我们学校一个老先生,说太和殿前头根本装不下20万人。原来我知道的就是十一战区司令长官孙连仲受降。投降的是日本的华北占领军根本博中将,带着七个人,在这儿献指挥刀,然后签字。

定:我原来都不知道这个事,是做口述访谈后才慢慢知道的,咱们这边都不提这事。您还有印象?

印:有印象。太和殿这儿一进去以后一人还发了一个画册,主要是国民党正面战场军队的一些照片,我印象深的能够记得的是一些修滇缅公路的照片,这个画册我一直保存到“文革”被抄家的时候(笑)。

定:北平围城的时候也挺紧张的吧?您还有印象吗?

印:有印象。傅作义从新保安撤到中南海的“华北剿匪司令部”,北平市所有院子里,每一家都得腾出一间两间房,安排他们那些随军家属住。那时候我奶奶在演乐胡同住,她那儿也安排了一个。