插队的故事(第17/29页)

“笑咧!一程冷子下来全不要笑!”栓儿在我耳边喊。他正把镰刀往那根长木杆上绑。

“冷子一打,一年的苦顶喂了狗!”他又在我耳边喊。

“什么?”

“麦子全落在地里,水一推,毛搁不下一根!”

我愣一下。

“哄你?玉米、黍也球势。”

“会下吗?”

栓儿再看看天:“敢哩!”

我们都安静下来,感到了一点儿恐怖,想到明年不能再吃国库粮,往后的日子与收成的好坏有联系。不觉中都仰脸凝神望着天。

“怎么办,那?”

“弄上根绳。”

“绳?”

“把脖颈扎起!”栓儿说,像在说一个平常的玩笑,却不笑。

/二十二/

担粪上山,沟里走几里,山上再爬几里,六七十斤的担子压在肩上。有条沟叫愁牛沟,意思是牛走起来也发愁。愁牛沟的尽头就是苦行山,那架山梁又高又长,是说在那山上走最是件苦事呢?还是说谁能担粪爬上那架山,谁就最是好受苦人呢?北京话说“活儿干得好”,陕北话是说“苦行”。还有座山叫日天峁,是全村的最高点。绝不是说它高得接近了太阳和天。提醒一句:那山又高又陡,几乎直上直下。老乡们的想象极大胆。

我和仲伟、小彬在日天峁上掏过地。掏地就是刨地,或者叫翻地,七八个人楼梯似的站成一斜行,从东走到西,再从西走到东,一步一镢,慢慢从山脚掏向山顶。牛耕不过来就人掏。一把老镢六七斤重,举起来画一个弧,落下,腰一塌屁股一撅,借点儿惯力,一镢一镢地把整座山一寸不落地刨开。看着太阳升起来,变红,变白,变热,身后掏下的地已经不少;看着太阳落下去,变红,变大,变冷,眼前没有掏开的地似乎还那么多。除了黄土还是黄土,漫无边际的黄褐色。说笑声便低落,渐渐变成无声,世界上只有镢头砍得地球响。黄土飞扬处一群人奋力挣扎兼而喘息。

就盼着队长喊——“歇一程儿!”立刻把老镢一扔,咕咚咕咚纷纷倒地、把两只鞋摞起来当枕头,白羊肚手巾盖在脸上,如同死去。想睡一会儿,因为人会累。可是又渴了,因为人又会渴。这些弱点都不如机器。山沟里就有泉眼,这最糟,还不如没有,没有倒可以死心塌地歇一会儿了。现在看你是忍着渴歇一会儿呢,还是放弃休息去解解渴呢!山太高,跑下沟底去喝一顿再爬上来,多半正赶上队长喊“落灶”30。那时你不会再有另外的感想,只想骂天了,才更觉出“日天峁”这名字的妙处。“日这老天爷的娘!”

仲伟从家里带来块四十年代的老“罗马”,清平湾的人从没在近处观察过手表,于是全体传看一遍后,都对它倍加崇拜。开始歇歇儿时,队长郑重地问一声:“仲伟,给咱把表看好。”“三点半!”仲伟说。过了好一阵子,队长问:“几点了?”仲伟早已把表往回拨过,说:“三点三十五!”队长想,才过了五分钟,再歇一会儿吧。我们再把表往回拨。又过了一阵子,队长又问。仲伟说:“三点四十!”队长望望太阳,心里起疑,搬过仲伟的腕子看,果然三点四十。“球,什么价日怪表。落灶!”我们只好抡起老镢继续掏地,深悔搞得太过,致使队长对老“罗马”失去信任。再一个偷懒的办法,说出来大不雅——去拉屎。掏地的人中有婆姨女子,找个背人处去方便方便是颇通情理的,队长没话说。北京人只懂吃饭是一种享受,绝难理解另一种形式的乐趣。如果再闹闹肚子,就更不失为一种艺术。找个远而背人的地方,自然闹不起很多肚子,我们就各找了位置躺一会儿,长吁短叹,“这他妈不是人干的活。”我瞪着天,发觉这辈子有点儿不堪前瞻了。一天两天好受,一年两年也凑合活,一辈子呢?北京又传来消息,说是没来插队的人都分配了好工作。我们搜肠刮肚用尽所掌握的脏话大骂一阵,躺在山坡上,再没有别的主意。“小彬,你真不如去当兵。”仲伟说。小彬愣愣的。鹞鹰在天上盘旋。山的影子在拉长。闹肚子也不能闹到天黑去,只好又爬起来灰不塌塌往山上走。肚子咕咕叫,浑身都酸软,对日天峁的理解又深一步——老天爷不公平。

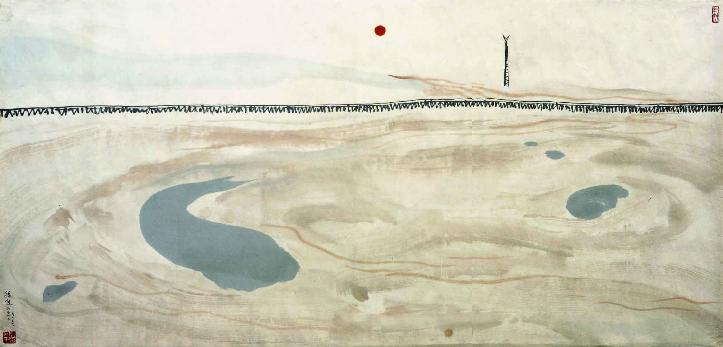

山上,一行人还在上了发条一般缓缓移动,镢起镢落,镢起镢落,像一排灵活的农具。清平湾的人世世代代就这样。太阳默默沉到山后去,山谷里漫起迷蒙的暮霭。镢头依然砍得地球“空空”响,仿佛宇宙中无始无终的脚步。忽然响起山歌,由弱渐强,优美二字不便形容。“咿哟喂——”“哟嗬嘞——”不过像全力挣扎中的呼喊,不过像疲劳寂寞时的长叹。也不太拘泥拍节,尤其起句和结束,可以任意拖长,大约依据山野的宽阔度而定,也可能依据心中愿望的焦灼度。歌声在天地间飘荡,沉重得像要把人间捧入天堂。其中有顽强也有祈望,顽强唱给自己,祈望是对着苍天。

苍天不开恩,一年的力都白出。

插过队的人,懂了那祈望的虔诚与恐惧。

老天爷,可别下雹子!

/二十三/

也有人不去敲盆敲罐。也许是不那么信奉神灵,也许是受惯了生活意外的掠夺。他们大约更相信,只要出力气,随时也能得到上苍的恩助。河岸上站了村子里最精壮的男人们,拿着叉、耙、长把镰刀,呼唤呐喊着捞河柴,呼喊声和浪涛声交融在一起,想让掠夺者留下买路钱。

栓儿四十岁,个子不高,却很壮,膀阔腰圆,小腿肚子上的肌肉隆起来像一盏灯笼。你不由得要想,他凭了什么能从糠麸掺半的食物中榨取这么一身筋肉?你就想想牛吧,牛从柴禾一样的干草中能提炼出多少力气。栓儿端着长把镰刀立在河岸上,两眼盯着上游的浪峰。他指望捞一根圆木。他看不下那号绒柴,多一把柴烧顶球个甚?一根圆木能换回几斗麦!已经有两根圆木从靠近对岸的地方漂走,几个壮汉瞪眼看着,骂爹骂娘,像一群背运的强盗。栓儿身旁站了另外两个男人,每人也端一把长镰刀,三个人说好,得了圆木三家平分。栓儿实在不情愿同旁人合伙。但要想捞到大根圆木,至少得三个人,圆木像一匹野兽从上游横蹿竖跳地奔过来,三把镰刀得一头、一腰、一尾同时剁上去。一个人不行,圆木会把人也拖进洪流。据说栓儿被拖走过一回,那回他拦住了一根合抱粗的大圆木,镰刀剁得很深,他拼死力往岸边拉,圆木被水冲得横过来,拖着他往前跑,众人喊他放手,合抱粗的一根杜梨木呀!他舍不得,再说也不能就这么倒赔了一把镰刀。圆木把他拖进河心,他撒手了镰刀,攀住圆木,就那么让浪头挟裹着,摔打着,漂了几十里,没死,也没放手那圆木,清平河一个急转弯把人和木头一起扔上了岸,只是浑身被水中的沙砾、树枝拉挂得鲜血淋淋。那样的事只可做一回。那时年轻,又没有婆姨娃娃牵挂着。